Was macht das Deutschlandradio Labor? Das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen, die uns intern wie extern erreicht. Worauf wir gerne antworten: Wir helfen, den multimedialen Wandel des Hauses Deutschlandradio voranzutreiben. Und wenn wir so auf 2015 zurückblicken, ist dabei einiges mehr herausgekommen, als wir in unserem kleinen Team zunächst gehofft hatten oder es den Anschein hat. Wir haben zugehört und gelernt, wir haben ausprobiert, wir sind gescheitert, wir haben theoretische Projekte praktisch erfolgreich umgesetzt und sogar einen Preis gewonnen. Das Wichtigste jedoch wird noch Zeit brauchen.

Veränderung bedeutet in jedem Unternehmen zunächst Unsicherheit, Ablehnung, Skepsis, Umdenken. Es bedeutet, einen offenen, kritischen Blick auf Bewährtes zu werfen und sich zu fragen: Reicht das noch, was wir da tun? Können wir das besser? Wie wollen wir uns als Medienhaus künftig darstellen und positionieren? Welche Ausspielwege für den Radiobeitrag sind uns neben dem Linearen heute – und auch morgen – wichtig? Welche strukturellen und personellen Veränderungen, welche neuen Arbeitsabläufe sind nötig, um diese Veränderungen zu ermöglichen?

Veränderung braucht Zeit. Nicht mehr vorbei kommen wir jedoch an der zeitlich kritischen Erkenntnis, dass ein Funk-Haus bekannte, neue und noch gar nicht entwickelte Ausspielwege in der gleichen Qualität beliefern muss, wie es das mit dem linearen Radio-Weg tut. Auch deswegen laden wir zwei Mal jährlich zu einer Labkonferenz, jüngst im November, um von unseren Gästen zu lernen und über den eigenen Tellerrand zu sehen. Online, so einer unserer Keyspeaker, ist schließlich keine Resterampe, sondern eine Chance, ein traditionsreiches Medium weiterzuentwickeln. Recht hat er.

Unsere Lab-Erkenntnisse und -Projekte 2015 im Schnelldurchlauf:

Eine wichtige Erkenntnis in diesem Jahr: Metadaten sind der Schlüssel zu allem. Metadaten sind beschreibende Daten zu unseren Audiodaten. Sie beschreiben den Inhalt des Audios. Diese Beschreibungen waren früher hauptsächlich für die Archivierung notwendig. Heute benötigen wir Metadaten für alle Ausspielwege – etwa DAB+, HbbTV, Social Media, Drittplattformen für Audios und Podcasts sowie existierende hauseigene Software-Systeme (Webmerlin, RPS, DIRA, Online-CMS.) Gerade im Internet werden unsere Inhalte ohne Metadaten nicht gefunden. Welche Metadaten wir genau für welchen Anwendungsfall zu welchem Zeitpunkt benötigen und mit welchen Systemen wir diese Daten verarbeiten, werden wir uns 2016 genau anschauen.

Zur Auffindbarkeit unserer Inhalte gehört auch ein klares Erscheinungsbild. Alle neuen Empfangsgeräte verfügen über Displays. Insbesondere die Verbreitung unserer Hörfunkinhalte im Internet kommt ohne Bebilderung nicht aus. Wir haben erkannt, dass unser optisches Gesamtbild weiterentwickelt werden muss.

Das Zauberwort ist „Wiedererkennung“ auf allen Ausspielwegen mit Display: Das ist unverkennbar mein Deutschlandfunk/mein Deutschlandradio Kultur/mein DRadio Wissen. Das schließt übrigens den Fernseher nicht aus – denn auch dort wird Radio gehört.

Storytelling – das multimediale Erzählen eines Funk/Radiobeitrags mit Audio, Video, Foto und Text gehört mittlerweile zum Standardrepertoire eines Multimediahauses – ein Trend, wie so oft, aus den USA. Das Lab hat zunächst mit einer Word-Press-Installation – dem populärsten Blogtool weltweit – gearbeitet und damit die Multimedia-Reportage „1 oder 0 – Leben oder Tod“ produziert. Eine schwierige Geburt, weil die Software nicht das leistete, was wir uns vorgestellt haben. Erfreuliches Ergebnis dennoch: Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften zeichnete das Projekt in der Kategorie „Multimedia“ aus.

Nach der Storytelling-Erfahrung mit Word Press haben wir uns für die vom WDR entwickelte Storytellingsoftware „Pageflow“ entschieden. Nicht ganz so mächtig wie andere Plattformen und nicht zu vergleichen mit dem Funktions- und Layoutumfang eines selbst programmierten Storytelling-Tools. Aber ein beherrschbares, zuverlässiges und rasch zu erlernendes Tool, mit dem wir mittlerweile einige Produktionen „gebaut“ haben – bei Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Schöner Begleiteffekt: Auch Funkredaktionen haben eigene Pageflows produziert. Die Nachricht ist angekommen, dass Radio auch visuellen Mehrwert bieten kann. Aus dem ersten Jahr mit Pageflow haben wir gelernt. 2016 sehen wir inhaltlich-dramaturgisch und bildqualitativ genauer hin – und denken schon an die nächste Generation von Storytelling.

Ein Medienhaus ohne App? Kaum denkbar. Das Deutschlandradio hat zwei Apps im Angebot, die aber nicht mehr zeitgemäß sind. Also sind neue DLF- und DKultur-Programm-Apps in Arbeit, die DLF24-Nachrichten-App steht kurz vor Veröffentlichung. Weitere mögliche Apps im Blogbeitrag.

Dass Deutschland ein Podcast-Entwicklungsland ist, haben Besuche bei PodcastmacherInnen gezeigt. Dass unsere zurzeit 113 Podcasts begehrt und geschätzt sind, aber das Abonnieren derselben einfacher werden muss, wissen wir und arbeiten daran. Unsere Podcastseiten werden renoviert, wir werden 2016 nutzen, um weitere Podcasts zu entwickeln. „Nur“ das Audio einer gesendeten Sendung/eines Beitrags anzubieten, reicht nicht mehr. Hinzu kommt: Niemand hört alle unsere 113 Podcasts, wie wie sie zurzeit anbieten. Kuratieren ist angesagt – und wird kommen, auch mithilfe eines verjüngten, persönlichen Newsletters und der intelligenteren Nutzung von Metadaten – siehe oben. Sowohl online auf unseren Seiten und auf Plattformen wie Spotify, das nach einer ersten Rollout-Phase in Kürze auch allen NutzerInnen Wortbeiträge anbieten wird. Wir werden dabei sein – auch bei iTunes, TuneIn, in Kürze wahrscheinlich Deezer. Wir wollen präsent sein, wo uns unterschiedliche Zielgruppen sehen und nutzen können. Und das in der bestmöglichen Qualität.

Apropos Drittplattformen wie Spotify, TuneIn, und Apples iTunes und Co. Im Wettbewerb um neue (Streaming)kunden gewinnen Wortbeiträge Marketing-Gewicht. Es gibt weit schlimmeres, als Beiträge von Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und DRadio Wissen anzubieten. Das haben diese Anbieter erkannt und gehen auch offensiv auf uns zu. Erstens, um uns als Kunden im Boot zu holen und halten, und zweitens, um Qualitätsstandards der eigenen Plattform zu sichern, etwa in den Bereichen: Logo- und Auftrittdesign, Konfektionierung des Audios mit Jingle und Anmod, inhaltliche Ausrichtung und, Achtung: Form der Präsentation.

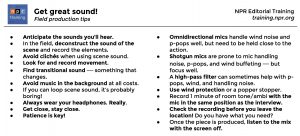

So pflegen wir zurzeit regelmäßigen Kontakt mit Spotify und den iTunes/Podcast-MacherInnen von Apple – jüngst in München, als der Global Head of Podcasts, James Boggs, die deutschen Öffentlich-rechtlichen PodcastmacherInnen zum persönlichen Austausch lud. Denn während der Audio- und Podcastmarkt in den USA boomt, hinkt Europa noch hinterher. Da werden durchaus Qualitätsansprüche an uns gestellt, die wir entweder als Optimierungsmöglichkeit unseres Angebots erkennen und annehmen – oder aber wir gehen auf lange Sicht unter in der Streaming/On Demand/Podcast-Masse.

All das bedeutet Umdenken und mehr Arbeit, bis neue Workflows Alltag geworden sind. „Wir dürfen nicht nur eisern an dem festhalten, was wir in der Vergangenheit gemacht haben“, sagte Deutschlandradio Programmdirektor Andreas-Peter Weber vor einiger Zeit in einem Videointerview mit turi2.tv.

Das bedeutet sicher nicht, krampfhaft dem jeweiligen Trend hinterherrennen zu müssen. Und wer weiß schon, welche Plattformen und Trends in den nächsten zehn Jahren da noch kommen werden? Dennoch ist eine Präsenz in Deutschlandradio-Qualität auf den wichtigsten Plattformen eine Chance.

Ganz grundsätzlich Prioritäten zu setzen und das Kernprodukt Audio prioritär weiterzuentwickeln – inklusive visueller Elemente in einer bildschirmgetriebenen Konsumwelt – ist also sicher nicht ganz falsch. Was wollen wir? Was können wir? Was können und müssen wir besser machen? Diese Fragen werden das Lab und das Deutschlandradio 2016 weiter begleiten. Erfolge und Scheitern und damit Kritik und Lob ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

Alles andere wäre Stillstand.