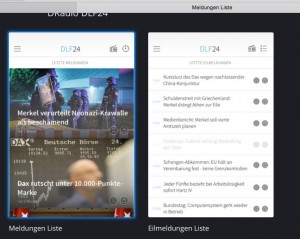

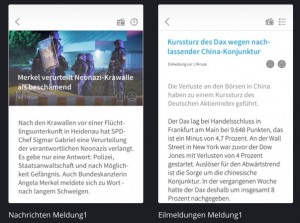

Es passiert nicht jeden Tag, dass ein freier Kollege sich in einer Masterarbeit mit den visuellen Möglichkeiten des Radioerzählens befasst. Philipp Eins hat genau das getan. In seiner Masterarbeit im Studiengang Online Radio an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat er untersucht, inwieweit Multimedia-Features zugleich radiofon sein können. Philipp und radioszene.de haben uns den ursprünglich dort veröffentlichten Beitrag zur Verfügung gestellt – weil auch wir im Deutschlandradio Labor mit Storytelling arbeiten.

Hier der ungekürzte Beitrag von Philipp Eins von radioszene.de:

Das Ergebnis der Masterarbeit legt nahe, dass es radiofone Mittel gibt, die auch in neuen, konvergenten Online-Formaten Bestand haben – und mit denen sich Radiosender von anderen Medien abgrenzen können.

Mit bildschirmfüllenden Fotos und atmosphärischen Sounds ist „Firestorm“ vom britischen Guardian vor zwei Jahren zum stilprägenden Multimedia-Feature geworden. Die Reporter erzählen mittels hypertextbasierter Navigation die Geschichte einer australischen Familie, die ihren gesamten Besitz durch Buschbrände verloren und sich unter einem Bootssteg vor den Flammen gerettet hat. Erfunden hat das Format der „Scrollytelling“-Reportage die New York Times mit ihrem Referenzprojekt „Snowfall“. Im Gegensatz dazu ist „Firestorm“ aber weitaus weniger textzentriert. Das Projekt lebt durch multimediale Elemente; Text, Ton und Bild greifen ineinander und ergänzen sich.

Mit „Firestorm“ verlassen die Zeitungsreporter des Guardian endgültig ihr traditionelles Revier. Sie schreiben nicht nur Texte und drucken Fotos – sie werden mit „Firestorm“ zu Video- und Tonproduzenten. Die Grenze zwischen traditionellen Medien wie Radio, Zeitung und Fernsehen verschwimmen. Ist das Multimedia-Feature etwa der Totengräber von Radio im Netz?

Multimedia-Features radiofon gestalten

Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall.

Radio lebt auch im Netz von auditiven Elementen wie O-Tönen, Atmos und Musik. Audios und Bilder zwischen Hörfunkmanuskripte zu streuen, wie das bei öffentlich-rechtlichen Radiosendern im Netz meist üblich ist, macht aber noch kein radiofones Multimedia-Feature aus. Das Auditive soll den Nutzer durch die gesamte Geschichte tragen, Texte lediglich Hintergrundinformationen liefern und Bilder das Gehörte verstärken. Radiofone Multimedia-Features arbeiten daher zentral mit kompositorischen Klanglandschaften, sogenannten Soundscapes. Dies können Collagen aus O-Tönen sein, aber auch reine Geräuschkulissen, die den Nutzer schon beim Start des Multimedia-Features akustisch ansprechen.

Wer hierfür Beispiele sucht, scrollt und klickt sich am besten durch „M-Zehn“ vom Rundfunk Berlin-Brandenburg oder „Wem gehört Deutschland?“ von Volontären des Deutschlandradios. Beide Multimeda-Features starten mit einem Intro, das aus einer mit Bildern und Grafiken ergänzten Soundcollage besteht. Das Geräusch der Straßenbahn auf den Gleisen, die Stimme einer Kontrolleurin, die nach Fahrausweisen fragt, das Öffnen einer Bierdose, Handyklingeln, ein unverständliches Gespräch zwischen Fahrgästen – bei „M-Zehn“ ist die Einbindung von Soundscapes in die Erzählung elementar. In beiden Fällen führen die Klanglandschaften nach dem Intro weiter, sei es auf die Übersichtsseite oder direkt in die einzelnen Kapitel.

Anmerkung der Blogredaktion: Auch der Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur haben mittlerweile mehrere Multimediareportagen gebaut. Wir haben uns dabei für das Tool „Pageflow“ entschieden. Es hat den Vorteil schlank und einfach zu bedienen zu sein – mit der Einschränkung, layouterisch relativ starr zu sein.

Akustische innere Bilder und „phantasierendes Hören“

Soundscapes übernehmen in beiden Projekt die Aufgabe, die dem Text in „Snowfall“ zukam: Sie führen den Nutzer in einen akustischen Raum, der die Geschichte als ganzes, aber auch die einzelnen Kapitel der Erzählung zusammenhält. Im besten Fall lassen sie beim Nutzer trotz des Einsatzes visueller Reize akustische innere Bilder entstehen. Der Medienwissenschaftler Friedrich Knilli spricht auch vom „phantasierenden Hören“, worunter er das Entstehen „visueller“ Szenenvorstellungen während der Rezeption eines Hörspiels versteht.

Besonders geeignet erscheint dafür im Multimedia-Feature die Form der Audio-Slideshow. Obwohl sie inzwischen schon als überholt gilt und immer seltener in Multimedia-Features zu finden ist, entfaltet sie radiofone Qualitäten. Audio-Slideshows lassen den User innehalten und in eine passivere Mediennutzung zurückfallen, wie man sie vom traditionellen Radio kennt. Im Gegensatz zum Video fordern Audio-Slideshows die Fantasie; erst der Ton bringt die Standbilder vor dem inneren Auge des Nutzers in Bewegung.

Zugleich gilt: Im Unterschied zum Radio erfordern alle drei hier erwähnten Multimedia-Features ein grundlegend anderes Mediennutzungsverhalten. Multimedia-Features sind kein „Nebenbeimedium“, sie lassen sich nicht während des Abendessens oder bei der Autofahrt konsumieren. Außerdem sind sie nicht live, sondern nur on-demand zu empfangen, wodurch weitere gestalterische Mittel des Radios fehlen. Es gibt jedoch eine Palette an radiofonen Mitteln, die sich für die Gestaltung von Multimedia-Features im Sinne des Radios nutzen und erweitern lassen.

Und mehr noch: Gerade vor dem Hintergrund der Medienkonvergenz, durch die sich die Grenzen zwischen text- und bildbasierten, auditiven und audiovisuellen Medien auflösen, könnte das Radio durch die Rückbesinnung auf seine Qualitäten den eigenen Markenkern im Internet stärken.

Zum Autor:

Philipp Eins, geboren 1984 in Berlin. Absolvent der Zeitenspiegel-Reportageschule Günter Dahl. Masterstudium Online Radio an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seit 2007 freier Journalist. Reportagen aus dem kolumbianischen Urwald, der kanadischen Provinz und dem australischen Outback. Redaktionelle Mitarbeit zunächst beim Tagesspiegel, dann beim Deutschlandradio Kultur in den Bereichen Online, Social Media, Aktuelle Kultur und Aktuelle Politik. Lehrauftrag an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin zum Thema Podcasting. Projekterfahrung in Medienmanagement, Realisation und Beratung.